ラクスが「顧客志向」を大切にしつづける理由

事業が成長し、組織が大きくなるにつれ、エンジニアと顧客の距離は遠くなりがちです。

「リリースした機能が、実際どう使われているのかわからない」

「この仕様、本当に最適なのだろうか?」

そんなモヤモヤを持っている方もいるかもしれません。

私たちラクスは創業当初から徹底的に顧客の声を聴き、プロダクトを磨きこんできました。

2017年からは開発組織として「顧客をカスタマーサクセスに導く、圧倒的に使いやすいSaaSを創り提供する」というミッションを掲げ「顧客志向」での開発に取り組み続けています。

その結果、多くの顧客にプロダクトが支持され、国内SaaS市場でARR No.1を達成できました。

しかし当社も例外ではなく、開発組織が拡大するにつれ、顧客の声がエンジニアに届きづらくなってきました。

今後も顧客に選ばれ続けるプロダクト開発をするために、

改めて「顧客志向」を徹底し大切にしていくことが重要と考えています。

今回は「顧客志向」を徹底するためにエンジニアやデザイナーたちが

開発の現場でどのような実践を行っているのか、技術広報よりその一部をご紹介します。

「顧客志向」を重視する開発姿勢については、開発本部長 公手のブログも是非ご覧ください。

tech-blog.rakus.co.jp tech-blog.rakus.co.jp

- ラクスが「顧客志向」を大切にしつづける理由

- 開発組織の「顧客志向」を強化する取り組み

- 「もっと使いやすく、顧客に喜ばれるために」一歩踏み出した行動

- 「顧客志向」の熱量を感じた、行動の数々

- これからも「顧客志向のSaaS開発組織」であり続けるために

開発組織の「顧客志向」を強化する取り組み

昨年から、開発組織全体で「顧客志向」の重要性を共通認識化することに取り組んできました。

組織や人によって、「顧客志向」への認識や実践度合いにばらつきがあるという課題が浮かび上がってきたからです。

その手始めとして、管理職で「顧客志向」の定義と実践方針を言語化しました。

「顧客志向」の定義

- 顧客のニーズや課題を深く理解し、価値のあるソリューションを提供する

- また、変化するニーズやフィードバックに対して迅速対応と継続改善に取り組むこと

組織全体の実践方針

開発本部内の全社員が顧客がいる事を常に意識し

- 顧客理解を深める

ex)利用者と同じ体験をする、一次情報(VoC等)に触れる - 顧客への提供価値を自分の言葉で説明できる

さらに開発本部メンバー全員が気づきを得ることを目的に

「顧客志向」を高めるワークショップを実施し、顧客・製品理解を高めました。

この経緯や詳細な内容については、下記のブログをご覧ください。

この実践方針をもとに、プロダクト開発やデザインチームで、顧客理解や製品理解の取り組みを活発に行ってきました。

例えばフロントエンド開発チームでも、製品理解を高めるための独自のワークショップを開催しました。

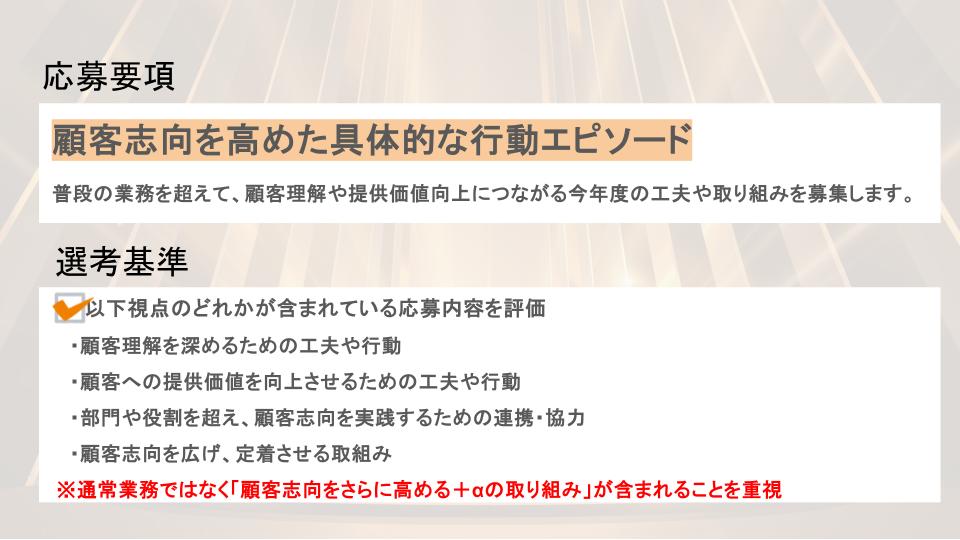

今期は、顧客志向を体現した個人の行動を称え、取り組みを組織内で共有するために顧客志向表彰を実施しました。

具体的にどのように顧客志向に取り組み、取り組みから得られた成果、気づき、学びをご紹介したいと思います。

「もっと使いやすく、顧客に喜ばれるために」一歩踏み出した行動

顧客志向表彰では、役割や職種にとらわれず、顧客を知るために役割や部門の垣根を超えて一歩踏み出した個人の行動エピソードを広く表彰しました。

ビジネスと開発の相互理解の場づくり(テックリード)

【背景】入社直後で素早くキャッチアップのため製品・顧客業務への理解を高めたかった。

【背景】入社直後で素早くキャッチアップのため製品・顧客業務への理解を高めたかった。

【取り組み】担当製品の課題を深く理解するため、CS・営業・開発による情報交換会を提案。事業部・開発チームからも共感が集まり、開発メンバー全員が参加。

【結果】業務課題がより明確になり、顧客理解が深まった。ドキュメントでは得られない、フランクな意見交換の空気も生まれ、継続的な取り組みに。

想定顧客へのヒアリングで新たなニーズを発掘(PdM)

【背景】 新領域である営業支援の機能開発に着手。既存顧客とは異なるドメインで、通常のヒアリングではニーズ把握が難しい。

【背景】 新領域である営業支援の機能開発に着手。既存顧客とは異なるドメインで、通常のヒアリングではニーズ把握が難しい。

【取り組み】 展示会・商談動画を活用のほか、社内営業担当を想定顧客にヒアリング実施。

【結果】開発とニーズをつなぐことで設計・テストの品質が安定。リリースも計画通り進み、顧客から高評価を獲得。

顧客の声をもとに、プロトタイプを高速改善(PdM)

【背景】 製品導入時の設定作業が煩雑で、顧客の負担になっていた。

【背景】 製品導入時の設定作業が煩雑で、顧客の負担になっていた。

【取り組み】 CSとともに導入現場に立ち会い、自らも設定を体験。設定効率化ツールの仕様を企画し、スクラムでプロトタイプを作成→CSからのフィードバックをもとに改善を繰り返した。

【結果】 顧客の導入を支える機能改良を継続中。

商談動画からUI/UX改善のヒントを発見(フロントエンドエンジニア)

【背景】 商談動画はフロントエンドチームにとって顧客理解の貴重な素材となっている。しかし視聴が個人任せで知見を共有しきれていなかった。

【背景】 商談動画はフロントエンドチームにとって顧客理解の貴重な素材となっている。しかし視聴が個人任せで知見を共有しきれていなかった。

【取り組み】同じ動画を全員で視聴し、意見交換する「商談動画共有会」を開催。

【結果】顧客の指摘や実際の使われ方からUI/UX改善のヒントを得られた。今後は新メンバーでも早く理解を深められるよう、仕組み化を推進予定。

業務フロー図と共感マップで顧客業務を深く理解(プロダクトデザイナー)

【背景】 仕訳に関わる新機能デザインのため、経理業務の理解が不可欠だった。

【背景】 仕訳に関わる新機能デザインのため、経理業務の理解が不可欠だった。

【取り組み】 顧客要望DBや商談動画をもとに業務フロー図・共感マップを作成し、経理部門にヒアリングを実施。苦労しているポイントを可視化。

【結果】 業務のつまずきどころをチームで共有し、業務に寄り添ったUI設計につなげられた。

「顧客志向」の熱量を感じた、行動の数々

今期の顧客志向表彰には、ここでは紹介しきれない数多くの行動エピソードが集まりました。

さまざまな役割・業務のメンバーから行動エピソードが集まり、「顧客志向」の熱量が広がっていることを改めて実感しています。

紹介した事例では、当初次のような課題がありました。

- 顧客業務の知識が足りない

- 顧客の悩みが十分に共有されていない

- 組織間で顧客の熱量が共有しきれていない

それでも「顧客の役に立ちたい」という気持ちで、自らの役割を一歩超えて顧客を知りに行く姿勢が光りました。結果として得られたのは

- 顧客の課題へのリアルな実感

- 自分の仕事が役立っているという手応え

それが自身のやりがいや、チームの活気を高めていくのだと思います。

これからも「顧客志向のSaaS開発組織」であり続けるために

顧客志向は特別な取り組みではなく、日々の仕事のなかで自然と積み重ねていくものだと思います。 取り組みを通じて改めて感じたのは、「一人ひとりが、意識して顧客の課題に目を向けること」の大切さでした。

これからも技術広報では、そうした実践を支える横断的な仕組みづくりや、開発チーム内の取り組み支援を続けます。

また、開発本部全体でも顧客の声に徹底して耳を傾け、「顧客志向のSaaS開発組織」としてアップデートし続けていきます。